Spieleigenschaften und Klangfarben von Okarinas

Die Spieleigenschaften und die Klangfarbe von Okarinas können sehr unterschiedlich sein und reichen von locker und luftig bis zu tief texturiert und summend. Auch die Volumendynamik und der erforderliche Blasdruck sind sehr unterschiedlich.

Diese Eigenschaften entstehen aufgrund des Designs der Okarina bei der Herstellung des Instruments. Wenn Sie die Faktoren verstehen, die sie steuern, können Sie abschätzen, wie sich eine Okarina spielen lässt und wie sie klingt.

Das Timbre (die Klangfarbe) von Okarinas

Die Klangfarbe einer Okarina hängt im Wesentlichen von Form und Größe des Schalllochs ab. Es gibt verschiedene Möglichkeiten dafür:

Tropfenform

Tropfenförmige Schalllöcher kommen zum Zeitpunkt, da dies geschrieben wird, am häufigsten vor. Sie ergeben eine sehr reine Klangfarbe und sind oft bei asiatischen Okarinas zu finden.

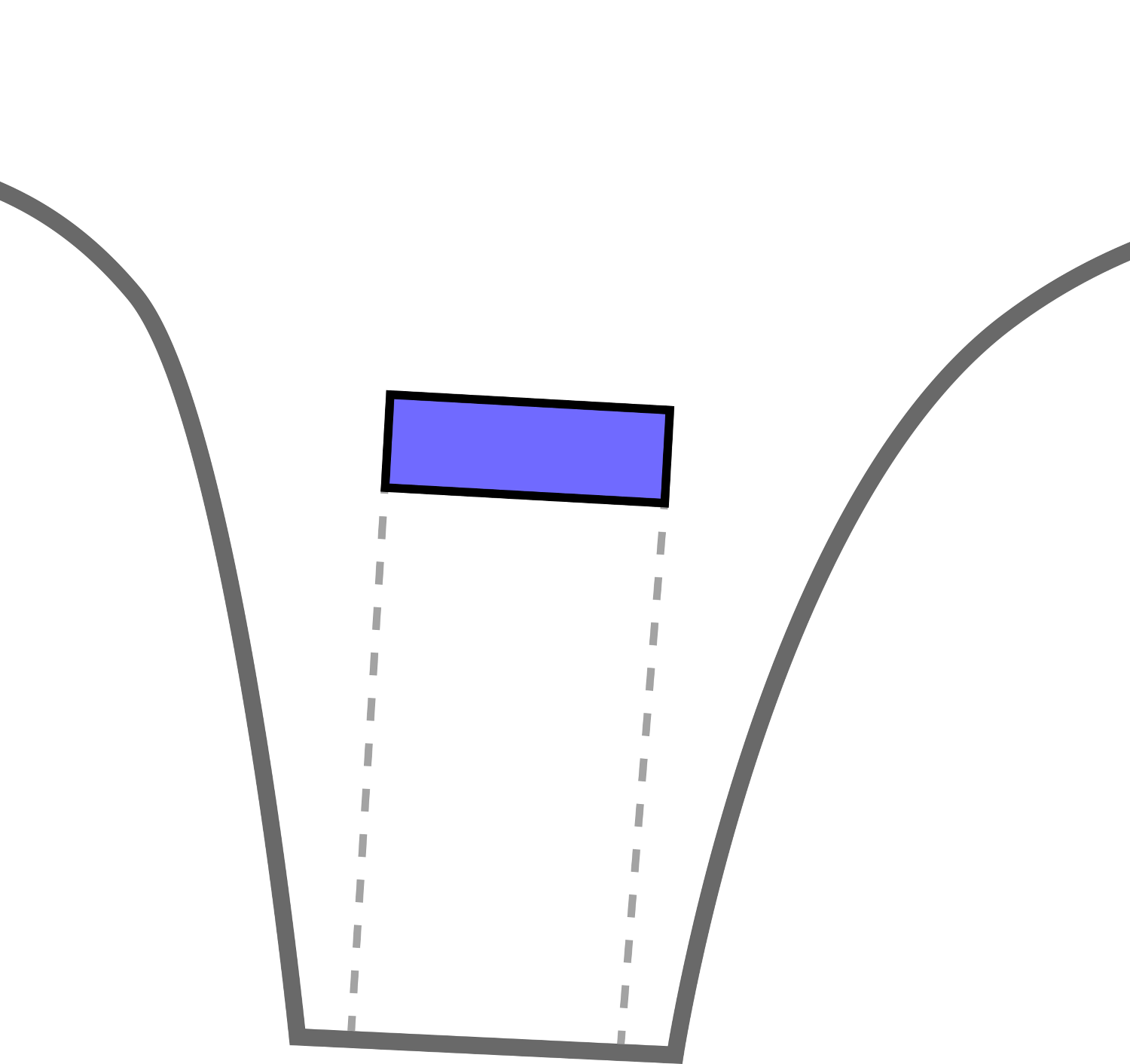

Rechteckig

Rechteckige Schalllöcher finden sich am häufigsten bei Anhänger-Okarinas und nur selten bei transversalen Okarinas. Sie haben ein stark texturiertes, summendes Timbre.

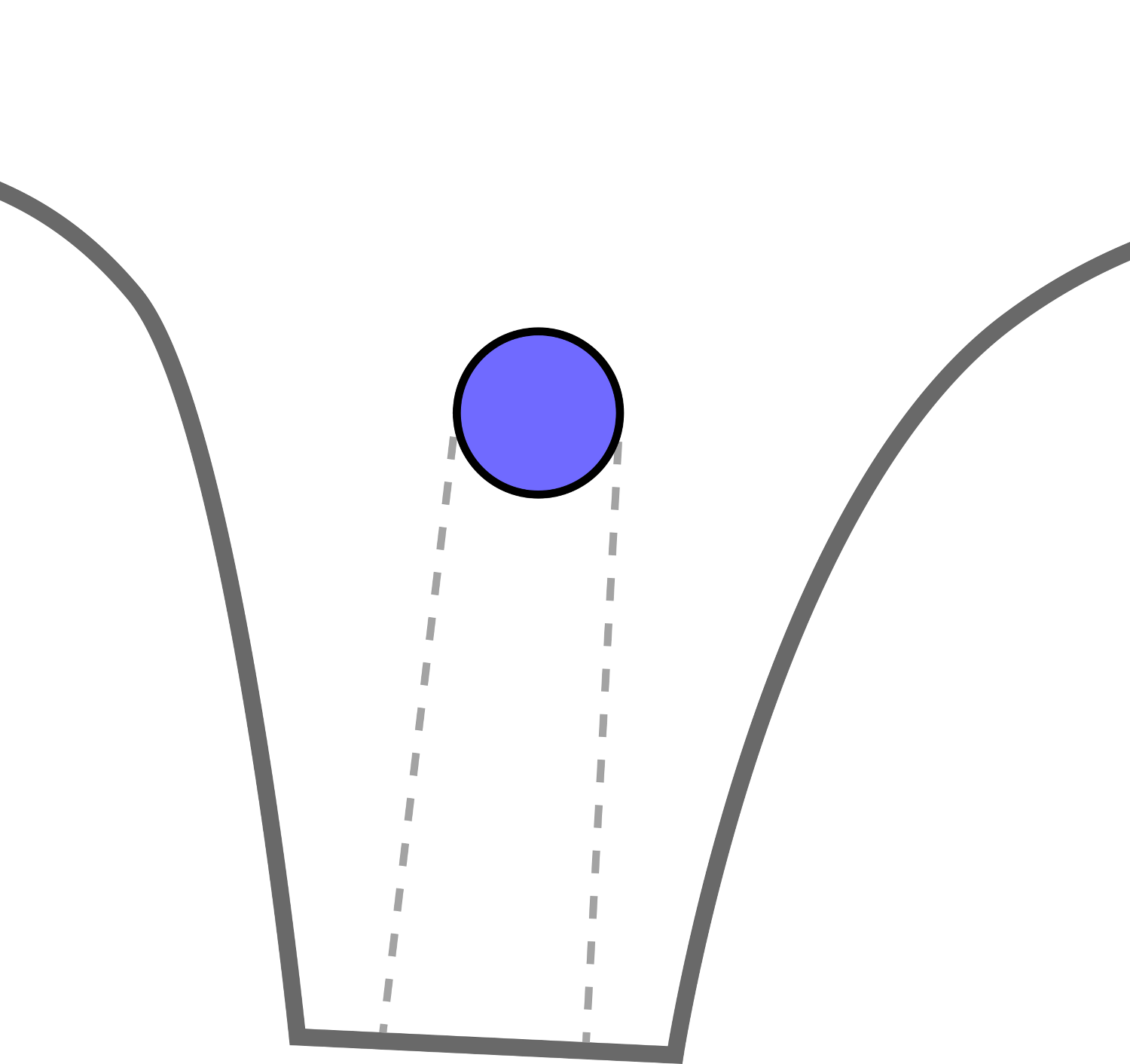

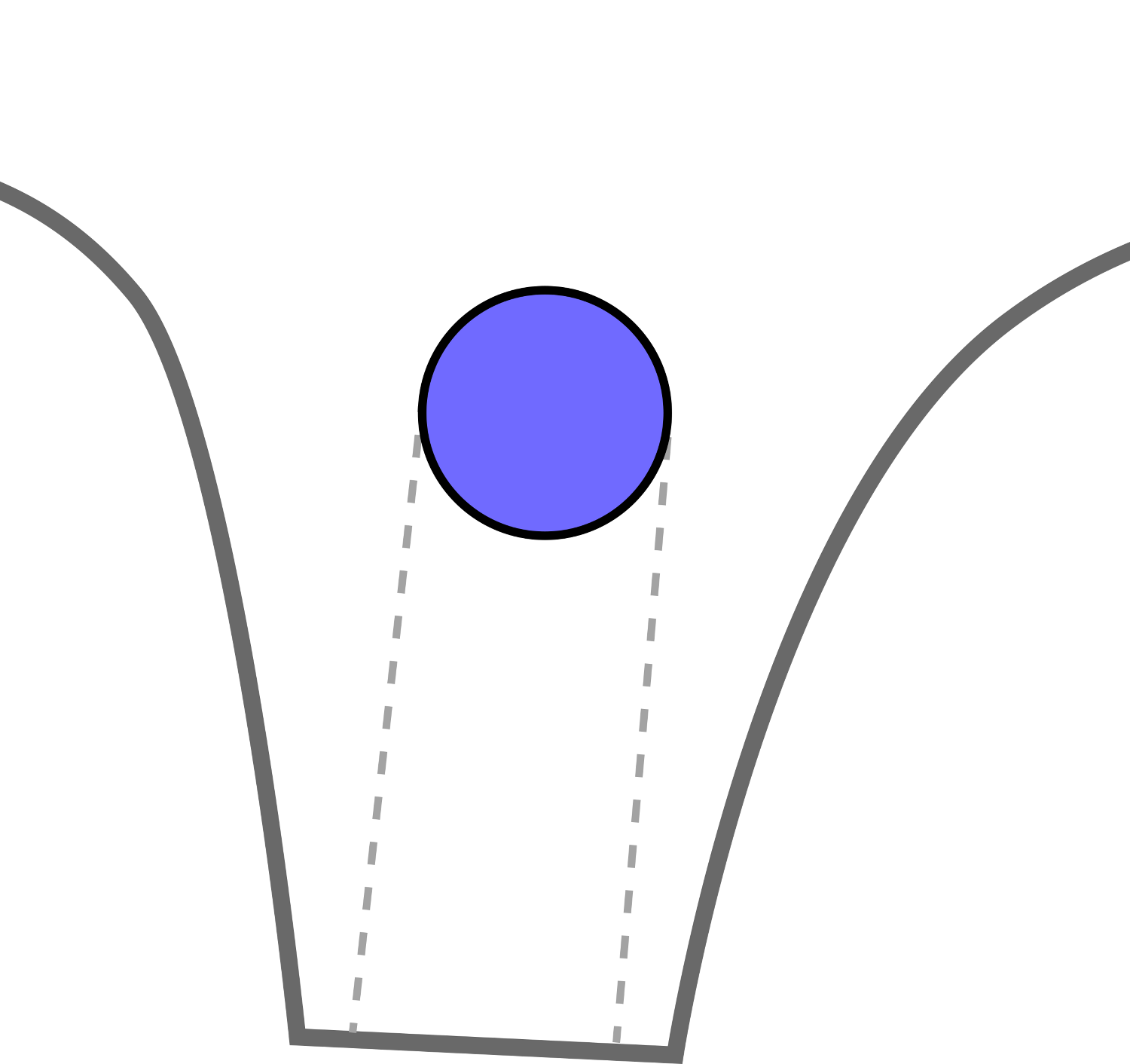

Rund

Der Klang, der von runden Schalllöchern erzeugt wird, liegt zwischen jenen von Tropfenform und Rechteck. Diese Schalllöcher erzeugen ein relativ texturiertes Timbre, aber weniger stark als die rechteckigen. Sie sind vorwiegend bei traditionellen italienischen Okarinas zu finden.

Oval

Ovale Schalllöcher erzeugen ein etwas texturiertes Timbre, das zwischen dem Klang eines runden und eines rechteckigen Schalllochs liegt. Sie kommen häufig in asiatischen Okarinas vor.

Die Abmessungen des Schalllochs

Auch die Abmessungen des Schalllochs, also die Breite im Vergleich zur Höhe (Seitenverhältnis), beeinflussen die Spieleigenschaften einer Okarina.

Lange, schmale Schalllöcher

Längere Schalllöcher erfordern beim Spielen höherer Töne einen größeren Blasdruck. Zudem klingen die hohen Töne tendenziell lauter als die tiefen.

Breite und kurze Schalllöcher

Breitere Schalllöcher, bei denen das Labium näher am Ausgang des Windkanals liegt, erfordern einen fast konstanten Blasdruck über den gesamten Tonumfang der Okarina. Sie klingen mit ausgewogener Lautstärke, stellen jedoch oft einen kleineren Gesamttonumfang zur Verfügung.

Die Größe des Schalllochs

Die Größe des Schalllochs beeinflusst die Gesamtlautstärke des Instruments. Bei festgelegtem Kammervolumen hat die Variation der Schalllochgröße folgende Auswirkungen:

Kleine Schalllöcher

Kleinere Schalllöcher bringen das charakteristische Timbre der Klanglochform (rein oder summend/verrauscht) zum Vorschein und neigen dazu, bei den hohen Tönen viel lauter zu klingen.

Große Schalllöcher

Größere Schalllöcher klingen im Allgemeinen verrauschter, sind in der Regel ausgeglichener in der Lautstärke, klingen jedoch insgesamt lauter und benötigen mehr Luft. Wenn sich keine anderen Faktoren ändern, erhöht die Vergrößerung des Schalllochs auch die Tonhöhe.

Atemkurven und Spieleigenschaften

Die Wahl der Form, genau wie die Größe des Schalllochs in Bezug auf das Kammervolumen sowie das Seitenverhältnis, schaffen einen Möglichkeitsraum für den Klang einer Okarina.

Bei gleicher Griffweise ändert sich die Tonhöhe und Klangfarbe einer Okarina je nachdem, wie stark in das Instrument geblasen wird. Bei niedrigem Blasdruck kann der Ton leise und verrauscht sein, dann klingt er fester, bis das Instrument schließlich kreischt.

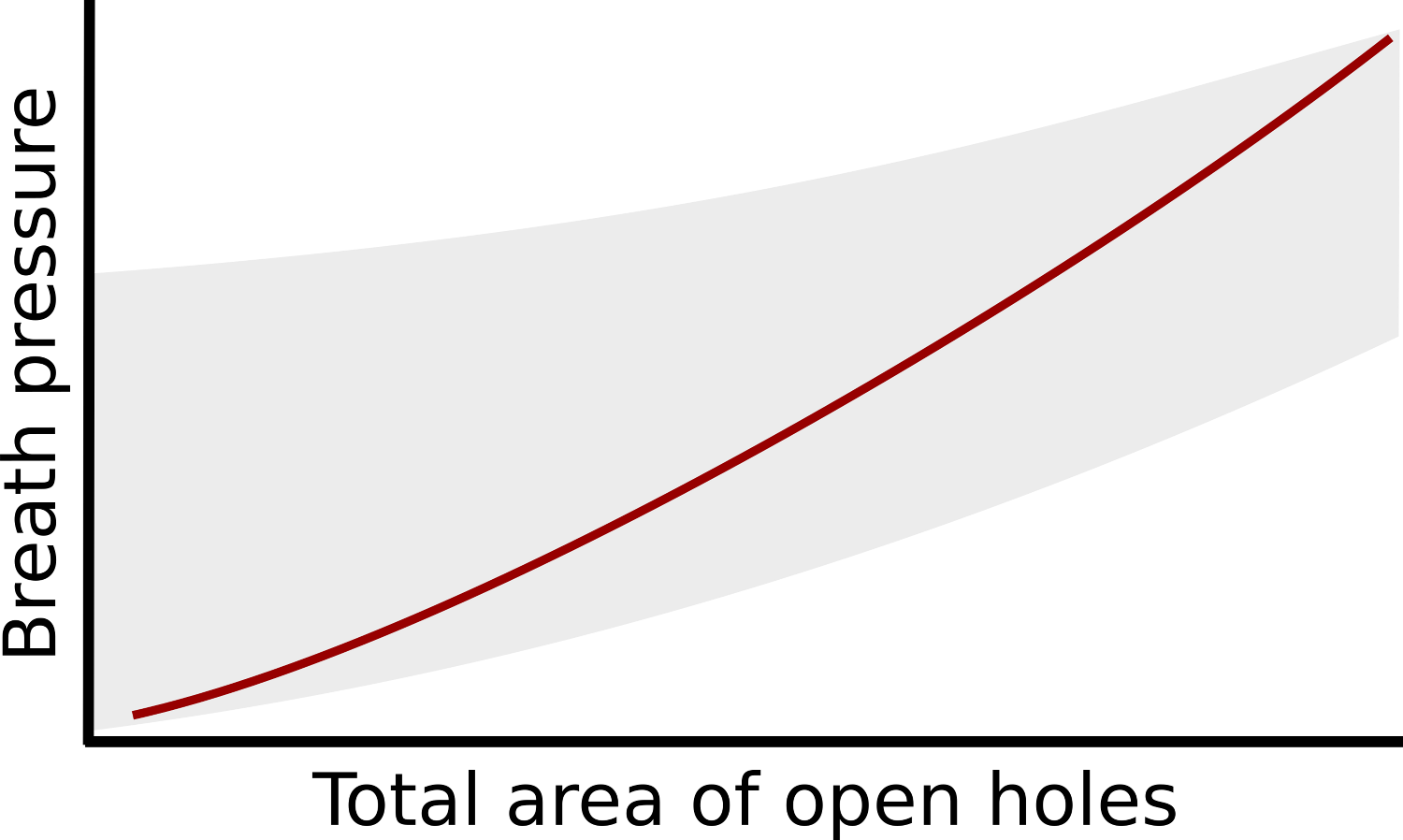

Würden Sie mit einer Okarina ohne Fingerlöcher beginnen und die Löcher schrittweise vergrößern, während Sie den niedrigsten und den höchsten Druck messen, bei dem das Instrument einen Ton erzeugt, würde sich am Ende etwa folgender Bereich ergeben:

Ein Hersteller kann die Atemkurve der Okarina irgendwo in diesem Bereich platzieren, indem er den Blasdruck und die Größe der Fingerlöcher anpasst.

Da die Tonhöhe einer Okarina sich mit dem Blasdruck ändert, könnte der maximal mögliche Klangbereich durch eine Kurve von links unten nach rechts oben im Möglichkeitsraum erreicht werden. Das bedeutet, niedriger Blasdruck bei den tiefen Noten und hoher Druck bei den hohen Noten.

Eine Okarina, die auf diese Weise gestimmt ist, würde jedoch nicht gut klingen. Die tiefen Töne wären sehr leise, die mittleren Töne laut und die hohen Töne verrauscht und empfindlich.

Die 12-Loch-Okarinas nutzen eine ähnliche, aber weniger extreme Atemdruckkurve. Üblicherweise sind sie so gestimmt, dass sich die Töne vom tiefen C bis zum hohen F irgendwo in der Mitte des Möglichkeitsraums befinden. Die tiefsten Töne werden mit einem unregelmäßigen Druckabfall gestimmt. Grafisch dargestellt, sieht es ungefähr so aus:

Diese Stimmung erweitert zwar den Tonumfang, wirkt sich aber auch auf die Lautstärkedynamik der Okarina aus, denn die tiefsten Töne klingen wesentlich leiser als die hohen Töne. Zudem klingen die tiefsten Töne eines solchen Instruments oft nicht sehr gut.

Um eine ausgeglichenere Volumendynamik über den Tonumfang zu erreichen, kann das Schallloch leicht vergrößert und das Instrument mit einer flacheren Druckkurve gestimmt werden. Diese Form der Stimmung reduziert jedoch den Tonumfang einer Okarina auf etwa zehn Löcher.

Im Allgemeinen klingt eine Okarina mit weniger Fingerlöchern über ihren gesamten Tonumfang ausgewogener in Bezug auf Klangfarbe und Lautstärke und hat eine flachere Atemkurve als ein Instrument mit einem größeren Tonumfang. Das können Sie aber nur mit Sicherheit erkennen, wenn Sie auf der Okarina spielen.

Wenn Sie die Atemkurve Ihrer Okarinas messen, können Sie einfach erkennen, wie sie gestimmt sind. Siehe Schlecht gestimmte Okarinas erkennen: Wie Sie die Atemkurve messen.

Kammerlautstärke und Klanglautstärke

Okarinas können so konzipiert werden, dass sie bei der gleichen Tonhöhe laut oder leise klingen. Dies wird durch die Änderung des Kammervolumens, des Blasdrucks und der Größe des Schalllochs erreicht:

- Okarinas mit größerem Kammervolumen und Schallloch benötigen einen höheren Blasdruck und klingen lauter.

- Okarinas mit kleinerem Kammervolumen und Schallloch benötigen einen niedrigeren Blasdruck und klingen leiser.

Sie können eine gute Vorstellung vom erforderlichen Blasdruck erhalten, indem Sie sich die Größe der Fingerlöcher an der Okarina ansehen. Größere Löcher deuten im Allgemeinen darauf hin, dass eine Okarina auf einen höheren Blasdruck eingestellt ist. Dies ist jedoch nicht immer sicher, da die Lochgröße auch von der Kammerform und der Wandstärke abhängt.

Beachten Sie, dass sowohl die Okarinas für höheren als auch jene für niedrigeren Blasdruck entweder mit einer steilen oder flachen Atemkurve hergestellt werden können. Die Atemkurve ist normalerweise mit einem längeren oder kürzeren/breiteren Schallloch verbunden, da diese Formen die Stimmung besser unterstützen.

Das Kammervolumen und die relative Fläche des Schalllochs verändern die Lautstärke des tiefsten Tons, während die Steilheit der Atemkurve die Lautstärkedynamik zwischen den hohen und tiefen Tönen steuert.

Schlussbetrachtungen

Okarinas können mit einer Vielzahl von Spieleigenschaften und Klangfarben hergestellt werden. Wenn Sie die in diesem Artikel besprochenen Faktoren verstehen, können Sie abschätzen, wie ein bestimmtes Instrument klingen wird, ohne es spielen zu müssen.

Worauf genau Sie bei einem Instrument achten sollten, hängt davon ab, wofür Sie es verwenden möchten. Zusammenfassend ist festzustellen:

- Okarinas mit größeren Schalllöchern und Körpern sind im Durchschnitt lauter, in der Regel mit einem großen Unterschied in der Lautstärke zwischen den hohen und tiefen Tönen.

- Okarinas mit kleinerem Körper und Schallloch für die gleiche Tonhöhe haben die entgegengesetzte Eigenschaft: Ihre Lautstärke ist über den Tonumfang ausgewogener.

- Runde oder rechteckige Schalllöcher klingen im Allgemeinen texturierter und haben einen kleineren Tonumfang.

- Tropfenförmige oder ovale Schalllöcher stellen in der Regel einen größeren Tonumfang zur Verfügung und erzeugen einen reinen und gefestigten Klang.

Wenn Sie also komplizierte Musik in hohem Tempo spielen möchten, würde Ihnen eine Okarina dies erleichtern, die einen niedrigeren Blasdruck mit einer flacheren Atemkurve benötigt.

Eine lautere Okarina kann nützlich sein, wenn Sie draußen oder in einem großen Raum ohne Verstärkung spielen. Solche Instrumente benötigen jedoch auch ein größeres Luftvolumen, wodurch es schwieriger wird, lange Noten zu halten, ohne dass Ihnen die Luft ausgeht.

Eine Okarina mit einer steilen Atemkurve kann schließlich nützlich sein, wenn die Musik, die Sie spielen, einer Lautstärkedynamik mit lauten hohen Tönen entspricht.

Viele Menschen entscheiden sich für ›rein‹ klingende Okarinas, weil sie gut verfügbar sind oder weil es die bekannteste Eigenschaft des Instruments ist. Aber ich empfehle, auch Okarinas mit anderen Klangfarben auszuprobieren, denn Sie könnten feststellen, dass sie besser zu Ihrer Musik passen.

Der Kompromiss zwischen Tonumfang und Klangqualität

Beachten Sie auch, dass viele Eigenschaften, die das Verhalten einer Okarina beeinflussen, miteinander verknüpft sind. Aspekte wie das Design des Klangsystems und die Stimmung haben einen direkten Einfluss auf den Tonumfang, aber dieselben Designentscheidungen wirken sich auch auf die Klangfarbe aus. Wenn Sie eine Okarina mit einer ausgewogenen Lautstärke und einem stark texturierten Timbre suchen, wird der Tonumfang des Instruments reduziert.

Zum Zeitpunkt, da dies geschrieben wird, gibt es im Markt eine starke Tendenz dazu, das 12-Loch-Griffsystem zu standardisieren. Ich glaube, dass diese Tendenz aus einem Mangel an Verständnis hervorgerufen wird, und jetzt sollte klar sein, warum dies problematisch ist. Meiner Erfahrung nach können nur Designs, die sich an einem reinen Klang orientieren und ein kleines Klangsystem mit einer steilen Druckkurve haben, über den gesamten Tonumfang einer 12-Loch-Okarina sauber klingen.

Okarinas sind recht vielseitige Instrumente. Um diese Flexibilität zu nutzen, müssen wir jedoch aus der ›12-Loch-Box‹ aussteigen und bereit sein, entweder einen kleineren Tonumfang zu akzeptieren oder Mehrkammern-Okarinas zu verwenden. Mehrkammer-Okarinas unterliegen nicht diesen Einschränkungen, da jede Kammer nur einen kleinen Teil des gesamten Tonumfangs erzeugt.